Die aktuelle Bevölkerungs- und Erwerbspersonenprognose zeichnet ein klares Bild der drohenden Folgen für Pensionen und Pflegeversorgung. Das Fazit: Österreich wird bis 2080 weiter wachsen – und dabei deutlich altern. Dr.in Regina Fuchs, Leiterin der Direktion Bevölkerung der Statistik Austria, ordnet ein.

von Dr.in Regina Fuchs

Leitung der Direktion Bevölkerung STATISTIK AUSTRIA

interviewt von Sebastian Deiber

Es gilt, gemeinsam und koordiniert zu handeln – denn der demografische Wandel geht uns alle an.

Dr.in Regina Fuchs

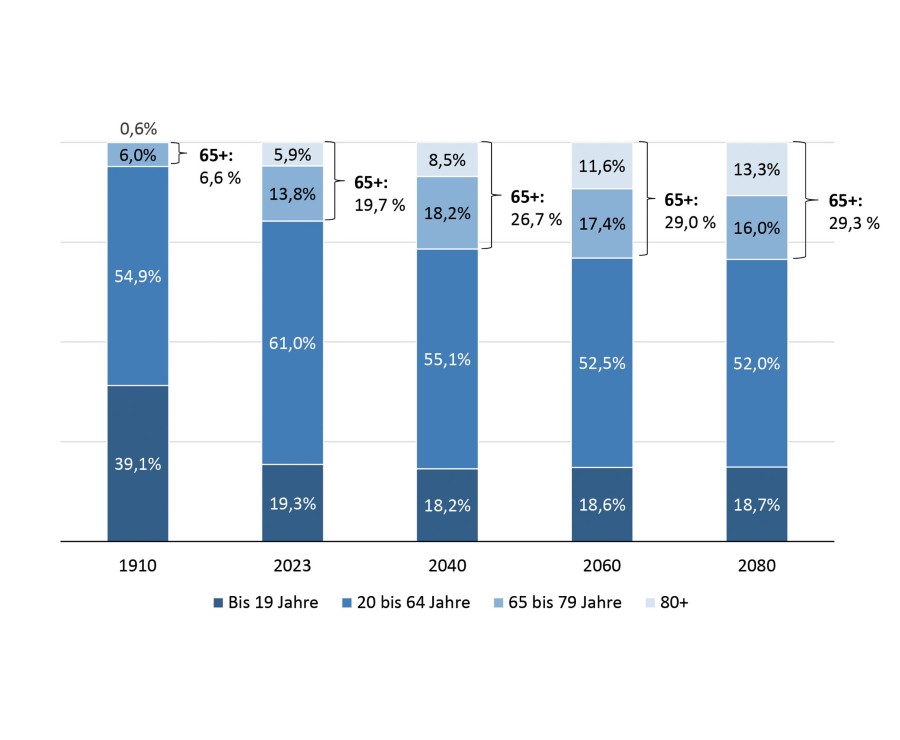

Anteilig deutlich mehr Personen ab 65, Altersgruppe 80+ wächst besonders stark

Derzeit ist rund jede fünfte Person in Österreich über 65 Jahre alt. Bis 2080 wird der Anteil auf mehr als 29 Prozent steigen.

Die Alterskohorte über 65 ist die Einzige, die relativ zur Bevölkerung wachsen wird. Besonders stark wächst dabei der Anteil der Hochbetagten: Schon 2045 wird jede zehnte Person 80 Jahre oder älter sein (Abbildung 1). Der Anteil der Erwerbstätigen im Alter von 20 bis 64 Jahren geht hingegen zurück – von 61 auf 55 Prozent bis 2040. Somit kommen in den 2040er-Jahren nur noch zwei Personen im Erwerbsalter auf ein*e Pensionist*in.

Heute liegt das Verhältnis noch bei rund 3:1. Die Belastung, die folglich auf umlagefinanzierte Sozialsysteme wie Pflege, Gesundheitsversorgung und Pensionen zukommt, liegt auf der Hand. Wie die Statistik zeigt, sind die öffentlichen und privaten Ausgaben für Pensionen und Langzeitpflege in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Die öffentlichen Aufwendungen für die Langzeitpflege haben sich zwischen 2005 und 2022 verdoppelt.

Abbildung 1

Bevölkerungsstruktur nach Alterskohorten in den Jahren 1910 und 2023 sowie Prognosen für 2040, 2060 und 2080 in Prozent.

Quelle: Statistik Austria, ab 2024 Prognose, Hauptvariante (gerundete Ergebnisse)

Österreich wächst durch Zuwanderung – und altert dennoch

Österreich wird bis 2070 die Marke von zehn Millionen Einwohner*innen überschreiten. Das liegt allein an der Zuwanderung. Wie Prognosen zeigen, würde die Bevölkerung ohne Migration bis 2080 um ein Viertel schrumpfen. Auch dass die Anteile der Kinder und Erwerbstätigen ab 2040 relativ stabil bleiben (Abb. 1), ist der Migration zu verdanken. Denn Österreich hat eine negative Geburtenbilanz, bedingt durch die niedrige Fertilität. 2024 kamen hierzulande im Schnitt nur 1,32 Kinder pro Frau auf die Welt – ein historischer Tiefstand, sagt Dr.in Regina Fuchs: „Wir sind in unseren Modellen zunächst davon ausgegangen, dass die Fertilität wieder ansteigen wird, angesichts der anhaltenden Krisen und der negativen Entwicklungen europa- und weltweit, evaluieren wir unsere Fertilitätsannahmen gerade neu.“

Den demografischen Wandel kann die Zuwanderung jedoch nicht aufhalten. „Es gehen gleich viele oder mehr Leute in Pension wie durch Zuzug Erwerbstätige dazukommen. Das heißt, trotz des Bevölkerungswachstums stagniert der Anteil der Erwerbstätigen“, so die Demografin.

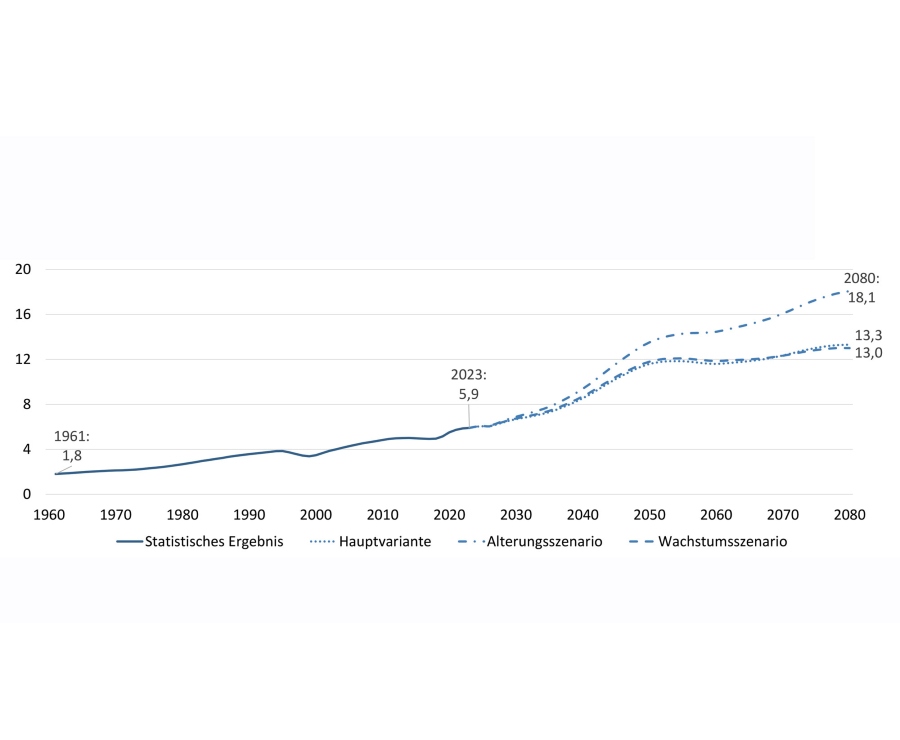

Abbildung 2

Anteil der Personen über 80 Jahre von 1961-2023 in Prozent der Gesamtbevölkerung sowie Prognosen bis 2080 gemäß dem Wachstumsszenario (gestrichelte Linie), der Hauptvariante (gepunktete Linie) und dem Alterungsszenario (gestrichelt-gepunktete Linie).

Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsprognose 2024.

Studien zeigen: Bündel an Maßnahmen notwendig

Abbildung 2 zeigt: Selbst ein sogenanntes Wachstumsszenario (hohe Fertilität, hohe Zuwanderung) hat keinen Einfluss auf den prognostizierten starken Anstieg der Alterskohorte 80+. Dasselbe gilt für die Kohorte 65+. Regina Fuchs erklärt: „Selbst Wachstumsannahmen ändern nichts daran, dass die Personen, die sich dem Pensionsalter nähern, weiter den größten Anteil bilden werden.“

Die Prognosen lassen einen klaren Schluss zu: „Der demografische Wandel ist unausweichlich. Wie die Abbildung zeigt, kann es im ungünstigsten Szenario – niedrige Fertilität, wenig Zuwanderung – zu weitaus stärkerer Alterung kommen.“

„Um die Auswirkung der Alterung abzumildern, muss an all diesen Stellschrauben gleichzeitig gedreht werden“, betont die Expertin. Änderungen im Pensionssystem liegen auf der Hand. Die Rahmenbedingungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie und flexible Arbeitszeitmodelle in unterschiedlichen Lebensphasen müssen jedoch genauso im Fokus sein. Das bedingt auch bessere Prävention, damit eine Beteiligung am Erwerbsleben auch in höherem Alter noch möglich ist. Besonders wichtig sind Investitionen in den technologischen Wandel, um die Produktivität bei gleichzeitig schrumpfendem Arbeitsangebot zu erhöhen. Auch die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte muss offen diskutiert werden.

Es gebe nicht die eine Maßnahme, der Herausforderung zu begegnen, betont Regina Fuchs: „Die Verantwortung, Maßnahmen zu ergreifen, liegt nicht bei einer einzelnen Person oder Stelle. Es gilt, gemeinsam und koordiniert zu handeln – denn der demografische Wandel geht uns alle an.“

Diesen und weitere Beiträge finden Sie in unserem Demografie-Paper.

Headerbild: Jack Finnigan – Unsplash